В 2024 году Челябинская область отметила свое девяностолетие. Она образована 17 января 1934 года в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК о разделении Уральской области на три (Обско-Иртышскую, Свердловскую и Челябинскую).

О первых десятилетиях жизни региона корреспонденту chel.aif.ru рассказал Александр Лымарев, кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом публикации и научного использования документов объединенного государственного архива Челябинской области.

Уральская область

В начале 20-х годов прошлого века создалась огромная Уральская область. На первых порах Екатеринбургская, Пермская, Тюменская и Челябинская губернии жили единым целым. Но к концу 1920-х годов ситуация изменилась: новая экономическая политика уступила место жесткому государственному планированию. Южный Урал стал одним из крупнейших в Советском Союзе промышленных центров. Темпы роста промышленности превышали общесоюзные показатели в три раза, были построены заводы-гиганты. Уральская область изжила себя.

Нам есть, чем гордиться

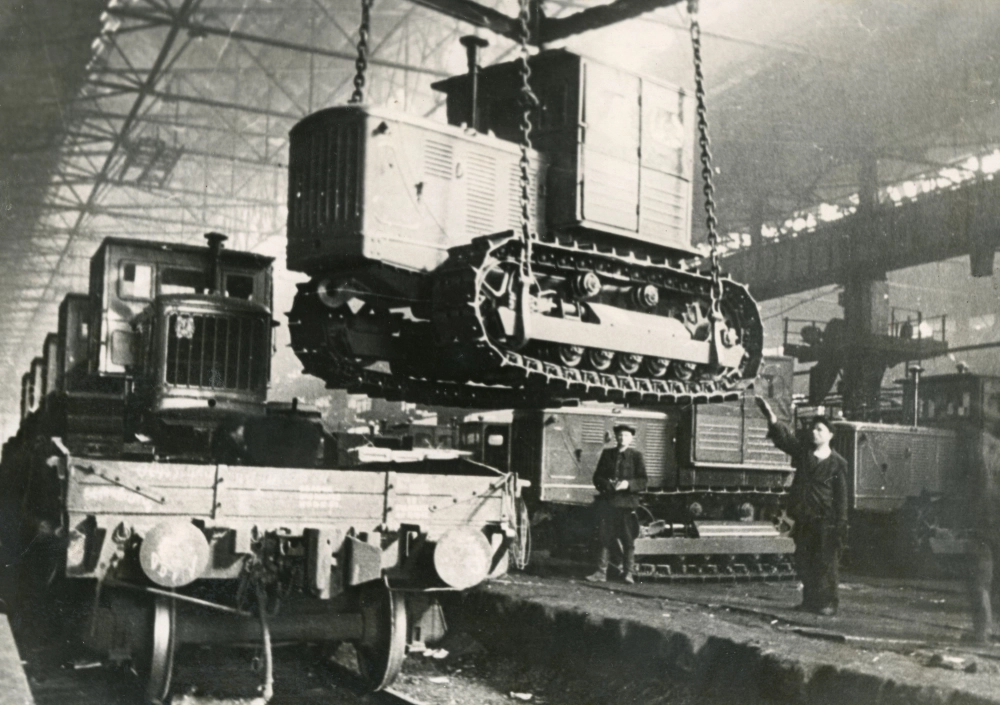

К концу 1930-х годов Челябинская область лидировала по производству тракторов и магнезитовых изделий; занимала второе место в стране по производству ферросплавов и добыче железной руды, третье — по выплавке стали и чугуна. На область приходилось половина общесоюзного производства цинка и 100 % — никеля.

В годы Великой Отечественной войны регион стал крупнейшим центром оборонной промышленности. В области было размещено более 200 эвакуированных предприятий и 427,7 тысячи человек из прифронтовых районов, сюда были временно переведены наркоматы боеприпасов, танковой промышленности, электростанций, строительства, среднего машиностроения, Промбанк.

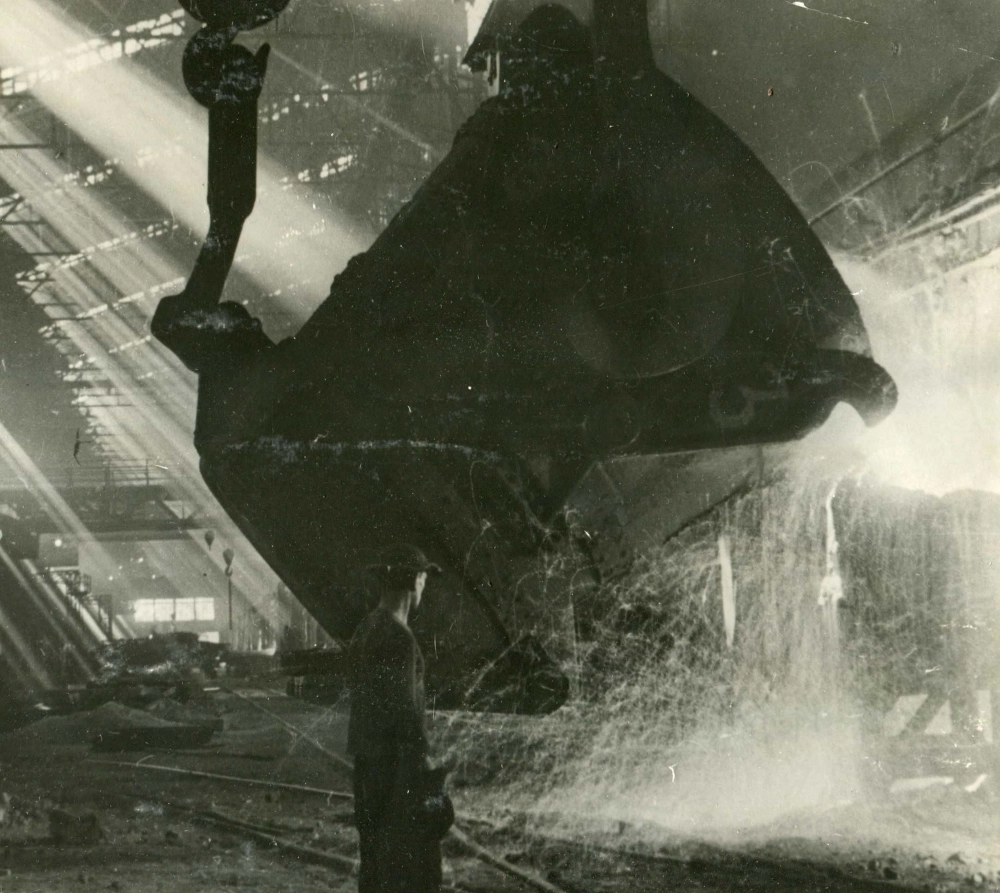

За годы Великой Отечественной на долю металлургов Челябинской области приходилось 40 % объема отечественной выплавки черных металлов. Методами скоростного строительства было сооружено более 35 предприятий. Получили развитие новые отрасли промышленности: автомобильная, танковая, электротехническая, станкостроительная. Реконверсия в гражданских отраслях завершилась к началу 1948 года.

В конце 1940-х — 1950-е гг. Челябинская область стала одним из центров реализации советского Атомного проекта. Здесь, в «закрытых» городах, работали секретные научно-исследовательские институты и был создан целый комплекс специализированных предприятий.

Наряду с военно-промышленным комплексом быстрыми темпами развивались производственные мощности металлургической и других отраслей промышленности. Челябинский металлургический завод превратился в самое крупное предприятие страны по производству качественной стали. Интенсивно развивалась цветная металлургия, особенно выплавка черновой меди, никеля и цинка, золотодобыча. Бурно развивалась топливно-энергетическая база: вступила в строй Троицкая ГРЭС; Челябинская область подключилась к единой энергосистеме.

Первый Орден Ленина

В 1950-е гг. на Южном Урале активно осваиваются целинные и залежные земли. Было поднято 724 тысяч гектар новых земель, образовано девять новых совхозов. Средняя урожайность составила 13,8 центнера с гектара. За рекордный урожай 1956 года Челябинская область награждена орденом Ленина.

По сведениям, которые хранятся в Объединенном государственном архиве Челябинской области, к почетному званию Героя Социалистического Труда Челябинский обком КПСС представил тринадцать человек – комбайнеров, трактористов, председателей колхозов и совхозов.

В 1959 году в СССР была организована первая после войны перепись населения. По ее итогам в Челябинской области насчитывалось 2 миллиона 250 тысяч человек. Это превышало аналогичную цифру 1939 года на 1 миллион 250 тысяч. Но население возросло (в 2 раза) лишь в крупных городах. Причина этого состояла в том, что значительная часть эвакуированных в годы войны осталась на новом месте жительства. С 1959 по 1964 год городское население региона увеличилось еще на 226 тысяч человек.

Рекорды по-советски

В 1960-е гг. на Магнитогорском металлургическом комбинате были введены в строй стан «2500», 10-я мартеновская печь. Челябинский трубопрокатный завод выдал первую партию труб большого диаметра, досрочно ввел в действие первую очередь линии по производству электросварных труб диаметром 1020 миллиметров для магистральных газопроводов. И это событие заслуживает особого внимания.

В рамках торгового соглашения 1960 года советские внешнеторговые организации разместили в нескольких фирмах ФРГ заказы на поставку труб большого диаметра. Их производство в СССР тогда только планировалось на Челябинском трубопрокатном заводе — трубной «Магнитке», как тогда называли это предприятие. Однако в декабре 1962 года в самый в разгар работ над строительством нового стана канцлер ФРГ Аденауэр из-за внешнеполитических осложнений наложил запрет на поставку в СССР труб большого диаметра по заключенным ранее контрактам. Для обеспечения важнейших народнохозяйственных строек страны — газопровода Бухара — Урал и нефтепровода «Дружба», через который российские энергоносители должны были поступать в страны Восточной Европы,— на ЧТПЗ были вынуждены форсировать строительство, получившее всесоюзную значимость.

Возведение высокотехнологичного отечественного прокатного стана «1020» могло растянуться на годы, а трубы были нужны немедленно. С этой проблемой справились челябинские инженеры: молодой начальник цеха Игорь Михайлович Усачев (будущий директор Северского трубного, потом Азхербайджанского трубопрокатного завода, руководитель главка «Главтрубосталь»), талантливый ученый, доктор технических наук Юрий Михайлович Матвеев (возглавивший Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности – УралНИТИ) и легендарный директор ЧТПЗ, Герой Социалистического Труда Яков Павлович Осадчий. Суть предложений заключалась в том, чтобы собирать трубы из двух заготовок, сваривая их и получая так называемые двухшовные трубы, которые не уступали в прочности и надежности аналогичным, но одношовным трубам.

В документах, хранящихся в объединенном госархиве региона, отражены детали этой уникального строительства. Всего в ходе установки стана «1020» было вынуто 90 тысяч кубических метров грунта, изготовлено и уложено 50 тысяч кубических метров железобетона, смонтировано 5600 тонн металлических конструкций, 160 километров трубопроводов и трубных разводок, установлено 4200 тонн технологического оборудования. Прессы-расширители для стана изготовлял Коломенский завод тяжелого машиностроения, а металлурги Магнитогорского и Орско-Халиловского металлургических комбинатов освоили выпуск специального листа из легированной стали. Свою лепту в обеспечение необходимого технологического уровня производства внесла центральная заводская лаборатория.

В 1963 году, досрочно, была произведена первая советская газопроводная труба большого диаметра - её «авторами» стали сварщики Валентин Крючков и Виктор Галанцев, а также подручный сварщика Александр Дунаев. Первые эшелоны продукции со стана «1020» были отправлены непосредственно на трассу газопровода Бухара — Урал. Магистраль протяженностью более четырех тысяч километров связала месторождения Средней Азии и испытывавшую недостаток энергоносителей промышленность Урала. Главная задача — перевод на природный газ предприятий Челябинской и Свердловской областей — была решена.

«Золотая пятилетка»

Благодаря широкому использованию электричества и газа стали возможны крупномасштабные механизация и автоматизация в промышленности и сельском хозяйстве, более полное удовлетворение бытовых нужд жителей области. Но темпы роста производительности труда в СССР за период семилетки к середине 60-х с каждым годом снижались.

Работы было много: поменять старое оборудование, обеспечить нуждающихся детскими садами, найти возможность госпитализировать всех, кому требуется медицинская помощь, поднять коммунальное хозяйство, построить водопроводы...

Фактически это означало замедление темпов развития страны, что могло негативно сказаться на всех сферах жизни и, самое главное, на обороноспособности государства. В таких условиях началась восьмая, или как ее потом называли, «золотая» пятилетка СССР.

(Продолжение следует...)