Наши современники наслышаны о трудовых подвигах бабушек, дедов и прадедов в годы войны. Но не все представляют, в каких нечеловечески трудных условиях жили те, кто ковал победу фронту.

О жизни южноуральцев в 1941-1945 года корреспонденту CHEL.AIF.RU рассказал Александр Лымарев, заведующий отделом публикации и научного использования документов объединенного госархива Челябинской области, кандидат исторических наук.

«Строка из стихотворения Татьяничевой дает обобщенный образ тыловой повседневности периода войны, - говорит Александр Николаевич. - Суровой реальностью того времени стало ухудшение качества жизни людей, физическое и психологическое перенапряжение».

«Интенсивный трудовой режим»

С первых дней войны главной чертой жизни в тылу стал интенсивный трудовой режим. По Указу от 26 июня 1941 года «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» устанавливались обязательные сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов в день и отменялись отпуска. Объем трудовой занятости увеличился не только у заводских работников. Бывший в те годы студентом южноуралец А. Песков вспоминал: «Днем работали на заводе, жили тоже здесь. Вечером, после смены, шли в институт. Маленькие комнатки. Слышно, как в соседней аудитории студенты хором повторяют английские слова… И так до одиннадцати-двенадцати часов. Потом пешком почти через весь город — на завод».

«Койкоместо»

Александр Лымарев приводит такую статистику. К началу Великой Отечественной войны в городах области проживало около 41 процента населения, а к концу войны — уже 73 %. Рост численности горожан создавал повышенную нагрузку на все системы жизнеобеспечения, но особенно остро эта проблема была выражена в жилищной сфере.

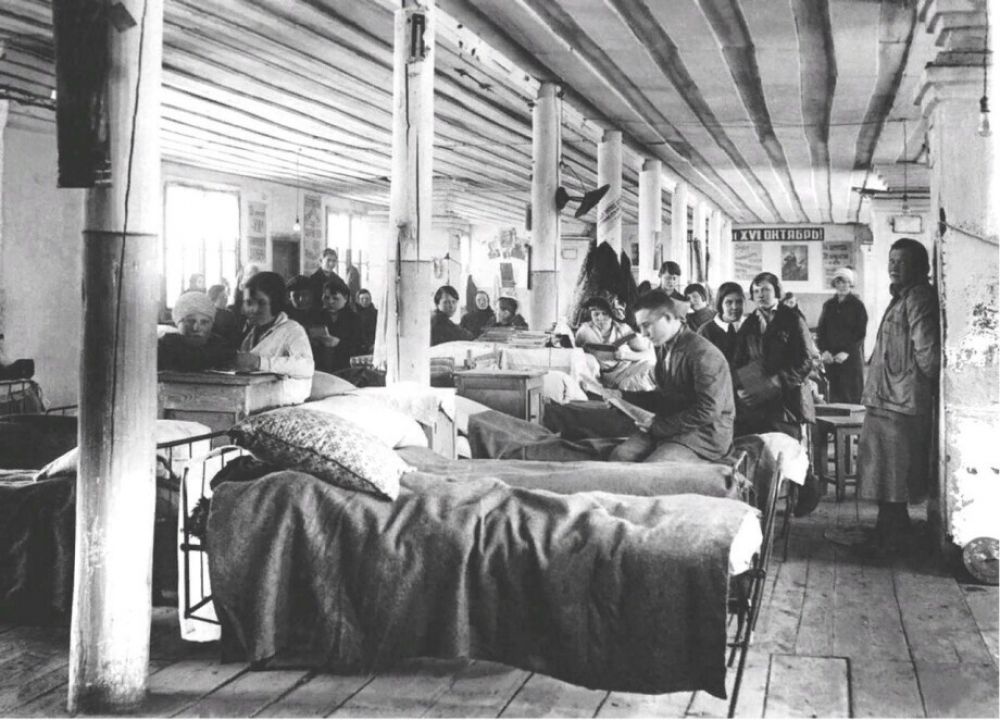

Александр Лымарев цитирует известного южноуральского историка, доктора исторических наук Надежду Петровну Палецких. В своих работах она особо подчеркивает: смысл понятия «жилище» сократился до «койкоместа в бараке», «угла в комнате», «спального места на нарах в землянке» и буквально до «крыши над головой». Значительный процент жилья был неблагоустроенным. Централизованное отопление по области к концу войны имели только около 15 процентов домов. Основным видом отопления было печное, но топлива не хватало. Далеко не все жилые постройки были электрифицированы. Жилье освещалось керосиновыми лампами, примитивными коптилками, лучиной.

Острой была проблема водоснабжения городов. Питьевая вода поступала через разборные колонки, путем подвозки. Подача воды населению сокращалась. Для предупреждения эпидемий при банях создавались санпропускники, прожарки и вошебойки. Бани были единственным местом, чтобы помыться, но их не хватало. Обеспеченность банями к 1945 году составила в Троицке 28 процентов, в Кыштыме — 34 %, в Магнитогорске — больше всех - 49 %.

Транспорт

Границы поселений в те годы раздвинулись за счет промышленных зон, и маршруты массовых повседневных перемещений людей были привязаны именно к ним. Но работа транспорта ухудшилась. Горожанам приходилось добираться до места работы или учебы пешком по 5–10 километров. Нередко, особенно зимой, при отсутствии теплой одежды и обуви, не желая тратить время и силы на дорогу, рабочие оставались ночевать в заводских цехах. Это не было редкостью, многие труженики заводов вспоминали свои ночевки около станков.

Голод

Общей приметой повседневности стал недостаток одежды и обуви, других промтоваров. Из воспоминаний жительницы Миасса В. Тимофеевой, записанных в 2015 году: «Ходить в школу старались все. Учились в две смены. Вторая обувь была по очереди. Форму старались шить сами. У многих одежда была в заплатках… С чернилами и тетрадями были проблемы. Чернила были из разведенной сажи, ближе к концу войны стали разводить химические карандаши, на чистописании многие писали на оберточной бумаге, а на остальных уроках писали на склеенных газетах — там, где было свободное место: на краях, между строк».

Физическое и психологическое переутомление людей отягощалось скудным питанием. Будничное неблагополучие сквозит в письме эвакуированной в Карабаш работницы, хранящемся в Объединенном государственном архиве Челябинской области: «В 2 часа ночи идем занимать очередь за хлебом, в столовые, а откроют в 5 часов. И вот стоишь, а получишь 200 гр. Да суп-вода, в которой плавают 3 крупинки. С этим и идешь на работу, с работы приходишь и спать».

Люди хронически недоедали. В исследованиях Надежды Палецких приводятся данный из бюджетных сводок по семьям служащих Челябинской области за январь 1942 года. Из них мы можем узнать, что в структуре домашнего питания 96,2 процента составляли хлеб, крупы, макароны и картофель, а доля расходов на них равнялась 32,5 % всех затрат на продовольствие. Из сводки виден и уровень рыночных цен. Наиболее высокими они были на сало и сливочное масло — аж 750–800 рублей за килограмм (при средней зарплате обследуемых 491,69 рубля). Речь идет о ценах на рынках.

От голода спасали коллективные и индивидуальные огороды. В деревне, где карточное снабжение отсутствовало, в 1943–1944 годах ситуация с продовольствием приняла характер катастрофы. В органы власти поступали сведения о голодании в сельских районах, распространении септической ангины. В постановлении бюро обкома ВКП(б) от 12 апреля 1944 года, хранящемся в ОГАЧО, особо отмечается: «Обследованием ряда предприятий области установлено значительное количество рабочих в дистрофическом и преддистрофическом состоянии. Так, на заводе № 66 и Златоустовском металлургическом заводе 1 % рабочих был освобожден в феврале от работы в связи с заболеванием дистрофией… Еще большее количество рабочих находится в преддистрофической стадии… Количество рабочих в таком состоянии на заводе № 259 доходит до 25 %».

Обратите внимание, это уже 1944 год, советские войска ведут активное наступление, совсем недалеко граница СССР.

Высокая смертность

Факторы военного времени отрицательно сказывались на состоянии здоровья населения, обусловливали высокий уровень смертности, особенно в 1942 году. В 1941–1942 годах заболеваемость сыпным тифом в Челябинской области превысила довоенный уровень в 22 раза. В 1943 году удалось снизить напряженность по основным инфекциям, но заболеваемость септической ангиной, дистрофией, туберкулезом и смертность по этим причинам росли до 1945 года. К повышенной, чрезмерной смертности в тылу привыкли, массовое сознание принимало ее как неизбежную народную жертву во имя будущей победы.

В таких трудных, порой — невыносимых условиях ковалась Великая Победа. Но тем дорог для всех нас День Победы, к которому шли через все невзгоды и горести и воевавшие на фронте, и трудившиеся в тылу. Память об их совместном подвиге, всех и каждого, должна передаваться из поколения в поколение и сохранится в веках.

Для товарища Сталина. Рапорт от уральских большевиков отправляли в броне

Для товарища Сталина. Рапорт от уральских большевиков отправляли в броне  Ревизоры проверят расходы государственного архива Челябинской области

Ревизоры проверят расходы государственного архива Челябинской области  План по «врагам народа». Документы рассказали о судьбах жертв репрессий

План по «врагам народа». Документы рассказали о судьбах жертв репрессий  Выставка «Урал – опорный край державы» откроется в Челябинске на Кировке

Выставка «Урал – опорный край державы» откроется в Челябинске на Кировке