Музей в здании Свято-Симеоновского кафндрального собора хранит немало уникальных экспонатов. Экскурсию chel.aif.ru проводит смотритель Анна Усманова.

За стеклянной витриной музея мы видим Иисуса Христа. Фигура сделана реалистично: кажется, Господь идет навстречу, делая шаги. По словам смотрителя Анны Усмановой, хранителя музея, никто из посетителей ни разу не угадал, что фигура — это каслинское литье!

«Редко где мы найдем в самом здании храма музей, - говорит Анна Усманова. - Есть такие примеры, конечно, это, храм Христа Спасителя или Казанский Кремль. То есть само расположение нашего музея уже уникально». Все пять залов как раз находятся под алтарями Казанского и Всехсвятского приделов и под центральным алтарем Симеоновского собора.

На 60 тысяч населения — 17 храмов

Первый зал музея самый большой, исторический. На стене его размещен огромный, известный краеведам нашего региона фотоснимок, изображающий Челябинск с высоты элеватора за два года до революции. И это редкость — такого размера фото (12 метров) города того периода больше нет. Поэтому в музей приходят заинтересованные рассмотреть в мельчайших подробностях, как устроен быт начала XX века. Автор снимка, кстати, неизвестен.

Если говорить о религиозной составляющие, то до революции в городе жили 60 тысяч человек и работали 17 православных храмов. Кроме того, была мечеть, а также синагога и католический костел.

«Наш храм — исторический кафедральный собор города, единственное храмовое сооружение, в котором совершались богослужения с момента его освящения, 1883 года. Здесь никогда не прекращались службы, никогда», - подчеркивает Анна.

Союз безбожников

Среди экспонатов — интереснейшие вещи. Анна обращает внимание на фотографию и красное удостоверение члена «Союза воинствующих безбожников».

И они не были бы столь удивительны, если не знать, о ком рассказывают. А принадлежат экспонаты Емельяну Ярославскому (настоящее имя — Миней Губельман), который прославился жесткими гонениями на церковь и даже запретом церковной музыки (Моцарта, Рахманинова, Чайковского). Именно он в 1932 году распорядился разобрать Христорождественский собор, который был напротив оперного театра. Это было первое каменное здание города Челябинска. А площадь около театра, как мы помним, многие десятилетия носила... его имя. Лишь совсем недавно, в 2023 году, площадь Ярославского переименовали в площадь Искусств.

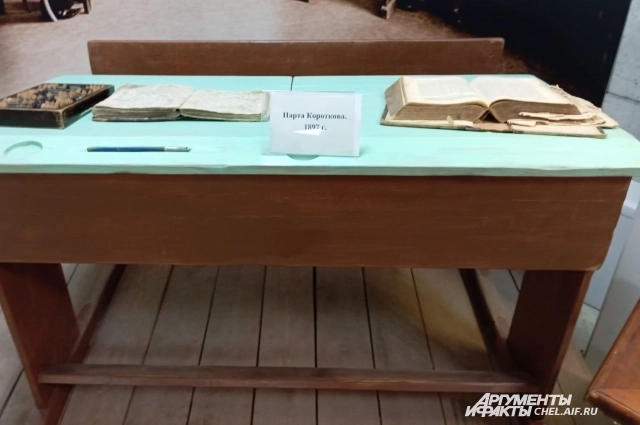

Парта Короткова

Этот экспонат выделен отдельно. Знаменитая парта, на которой многие десятилетия учились и в царской России, и в Советском Союзе школьники, изобретена уральским ссыльным. Рядом с ней — стол НКВДшника, от которого и сейчас становится не по себе. Особенно, от револьвера, хоть и бутафорского.

«Петр Коротков был петербургским студентом, высланным к нам за членство в кружке «Земля и воля», - рассказывает Усманова. - В одном из сел он увидел неудобный стол и, взяв на основу парту Эрисмана, усовершенствовал и разработал свою. Удивительно, что ссыльному потом позволили выступить с изобретением на выставке в Екатеринбурге. Парту заметили, она получила награды, сам император благословил появление ее в учебных заведениях Российской империи».

Антиминсы

Антиминсы — это четырехугольные платы 60 на 40 сантиметров. На них всегда изображена одна и та же история - снятие с креста Иисуса Христа.

«Антиминсы это духовное сердце любого православного храма, - объясняет Анна. - Мы их никогда не увидим., потому что они в алтаре, они на престоле, и на них совершается самое важное таинство церкви — это евхаристия».

Антиминс был подписной на каждый храм, это своеобразный паспорт храма. По словам хранителя музея, если случается пожар, в первую очередь спасают антиминсы. В каждом из них вшита частица мощей святых. Священник, имея антиминс, мог выйти в поле и совершить литургию.

«Вот у нас антиминс 1715 года. Представляете? Еще Челябинска не было… Мы даже не знаем сейчас, какому первому храму он был подписан, потому что в советские годы новых антиминсов не было, и вот древние, которые сохранялись, переподписывали на новый храм. В музее их пять — XVIII, XIX, XX веков. И если мы их видим здесь, значит, эти храмы не сохранились. Если бы они не погибли, мы бы их никогда не увидели. Поскольку наш храм сохранился долгое время один на огромной территории, понятно, как они к нам попали — люди приносили то, что чудом удалось сохранить».

Иисус и Николай Чудотворец

Экспонат каслинского литья — Иисус Христос — исполнен в XIX - начале XX века. Он к тому же имеет разноцветное красочное покрытие, что весьма не характерно для традиционного каслинского литья.

Анна рассказывает, что, когда на экскурсию приходят дети, им показывают элементы изготовления икон, а также использования сусального золота. Николай Чудотворец, чтобы малышам было проще понимать, представляется как прототип Санта Клауса, и хотя считается одним из любимых русских святых, был главой церкви на территории современной Турции 1700 лет назад.

Подалтарная территория

Пятый - кульминационный зал музея. В

алтарь прихожанам входа нет, зато в музее можно воочию увидеть убранство алтаря, его устройство.

В зале находится Престол в полную величину со всем необходимым для совершения евхаристии, напрестольное Евангелие 1914 года, жертвенник, запрестольный семисвечник...

К сотому юбилею Челябинской епархии, в 2018 году, митрополит Никодим благословил музей на просветительскую деятельность. С тех пор все желающие могут записаться на экскурсию по уникальному пространству истории религии Южного Урала. Экскурсии в музее проводятся бесплатно.

Николай Цискаридзе посетил храм Александра Невского в Челябинске

Николай Цискаридзе посетил храм Александра Невского в Челябинске  В Челябинск прибудет Всероссийский крестный ход с мощами святителя Тихона

В Челябинск прибудет Всероссийский крестный ход с мощами святителя Тихона  В центре Челябинска чуть не сгорел Свято-Троицкий собор

В центре Челябинска чуть не сгорел Свято-Троицкий собор  В Челябинске откроется первый в русскоязычном пространстве уникальный музей

В Челябинске откроется первый в русскоязычном пространстве уникальный музей  Похитителя икон из храма Василия Великого в Челябинске отдали под суд

Похитителя икон из храма Василия Великого в Челябинске отдали под суд