В Объединенном государственном архиве Челябинской области хранятся не только документы. И один из них - гипсовый макет одного из вариантов памятника «Добровольцам-танкистам».

Музейный фонд архива – это более шести тысяч предметов, среди которых ряд уникальных. Этим памятником заинтересовался и собрал богатую информацию Николай Антипин, заместитель директора архива. Передала макет в 2011 году историк архитектуры Татьяна Полякова.

По словам завотделом публикации и научного использования документов Александра Лымарева, в этом году памятнику добровольцам–танкистам 50 лет. Открыли его в 30-й юбилей Победы, после многолетнего утверждения и согласования.

Александр Лымарев рассказал chel.aif.ru долгую историю появления монумента добровольцам-танкистам.

Увековечить в Челябинске память бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса решили сразу после окончания войны. В 1946 году уже была понятна идея памятника, но никто не предполагал, что его появление случится через десятилетия. Закладка мемориала же прошла в 1958 году, памятник назвали «народной стройкой», потому что важность памяти добровольцев трудно переоценить. Но возведение самого монумента затянулось на долгие годы.

Прозвали «вечным камнем»

Наш макет из архива выполнен скульптором Анатолием Суленевым. Он родом из Татарстана. В 1958 году скульптор в совместной работе воссоздал памятник таким, какой мы можем увидеть только в архиве. Это — одна из предполагаемых версий монумента.

Из протокола одного из совещаний Челябинского горисполкома мы узнаем, что первоначально хотели посвятить памятник солдатам не только Уральского добровольческого танкового корпуса, но и 96-й танковой бригаде имени Челябинского комсомола и экипажу танка «Челябинский колхозник».

Согласования продолжались. Последовало новое совещание. В октябре 1960 года определилась главная тема — Уральский добровольческий танковый корпус, а прочие сюжеты исключили. На заседании обсудили три проекта: танкист на скале, напоминающей танк, памятник «Ключ» и обелиск со скульптурой танкиста у основания. Большинство высказалось за проект под девизом «Ключ», однако авторам предложили доработать его. При этом на заседании жюри прозвучало мнение»: «...Художники и скульпторы высказываются за проведение еще одного конкурса, т. к. ни один из представленных вариантов не удовлетворяет требованиям».

Но и это еще не все — памятник вновь не был установлен. Никаких работ по дальнейшему его производству не велось, и камень, ознаменовавший начало стройки, получил название «вечный».

В 1965 году принято решение «О сооружении памятника во славу героических подвигов добровольцев Челябинской добровольческой танковой бригады», которое регламентировало вновь провести конкурс на проект памятника. Техзадание предписывало выполнить его «в простых и монументальных формах, отображающих величие подвига добровольцев-танкистов и трудящихся города, самоотверженно трудившихся в тылу». Монумент должен был вписаться в существующую застройку улицы Коммуны. Руководство Челябинска снова решило переосмыслить идею.

«Кто с мечом на нас пойдет...»

В архиве удалось обнаружить проект под девизом «Меч», представленный на конкурс. Авторы его — скульптор Лев Головницкий и архитектор Евгений Александров — исходили из известной фразы главного героя фильма «Александр Невский»: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Однако и второй конкурс не дал результатов. В протоколе Челябинского горисполкома 14 января 1966 года написано: «Результаты проведенного в 1965 году конкурса на проект памятника танкистам не дали решения, по которому возможно было бы начать сооружение монумента». Городские власти поручили проектирование памятника авторскому коллективу, получившему вторую премию на конкурсе — Головницкому и Александрову. В своем новом проекте авторы отказались от идеи, представленной на конкурс, теперь архитектурно-скульптурный ансамбль включал «обелиск с воином-добровольцем, солдатские письма и венок вечной славы». Однако и этот проект не был реализован, работа над памятником продолжилась.

«Всеуральский характер»

В 1974 году Головницкий и Александров подготовили новый проект памятника «Добровольцам-танкистам». Теперь предполагалось подчеркнуть всеуральский характер добровольческого танкового корпуса. Как же удалось сдвинуть дело с мертвой точки?

В 1974 году председатель совета ветеранов 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады Соколов написал заведующему отделом культуры ЦК КПСС Шауро разгромное письмо. Доброволец-танкист возмущался, что в Перми и Свердловске воздвигнуты памятники, а «партийные и советские органы Челябинска проявляют удивительное пренебрежение к памяти тех, что в суровые и опасные годы для нашей страны добровольцами ушли на фронт на танках, которые построили сами, на свои средства и, защищая Родину, погибли. Такое наплевательское отношение к памяти погибших со стороны руководящих органов Челябинска нам непонятно и очень обидно... Беспомощность в этом деле соответствующих ответственных работников Челябинска нас глубоко возмущает... Но мы все-таки не теряем надежды, и может быть, еще при нашей жизни будет открыт памятник в Челябинске».

Письмо подействовало. и 28 февраля 1975 года на заседании бюро Челябинского обкома КПСС вновь обсуждался вопрос о сооружении памятника. До тридцатилетия годовщины Победы времени было совсем мало, и, видимо, для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки потребовался решительный рывок партийного руководства региона. В паспорте памятника истории и культуры отмечено, что он выполнен по заказу Министерства культуры РСФСР.

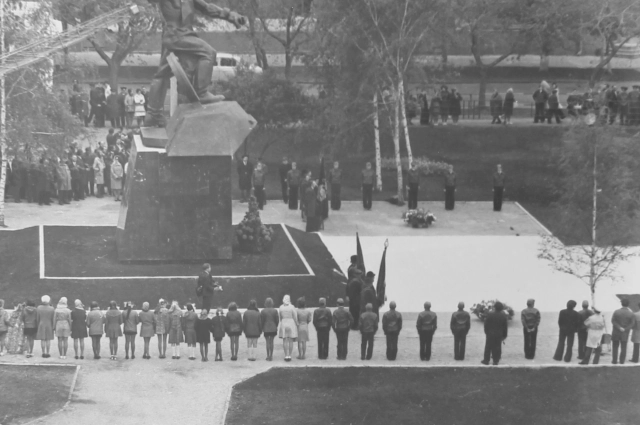

Открытие памятника состоялось 8 мая 1975 года.

Скульптор Головницкий так выразил идею мемориала: «Это не просто памятник роду войск — танкистам. Это памятник прежде всего рабочему Урала, вчерашнему тракторостроителю, начавшему с первого дня войны строить танки, ковать оружие Победы. Каким он должен быть? Просто танкистом? Тогда этот памятник может встать на месте любого танкового сражения. Но ведь он должен сродниться с нашей средой, с нашим городом, с Танкоградом. Спадающий фартук, снятая рукавица — это переходный момент. Это еще не рабочий. Но он в танкошлеме, на башне танка, он весь призыв — он доброволец».

Челябинские «катюши». Рассекречены данные о выпуске знаменитого орудия

Челябинские «катюши». Рассекречены данные о выпуске знаменитого орудия  Госархив Челябинской области презентовал новую уникальную книгу

Госархив Челябинской области презентовал новую уникальную книгу  Сохранить наследие прошлого. Как реализуется проект по сохранению архивов

Сохранить наследие прошлого. Как реализуется проект по сохранению архивов  «Была гитара и ведро». Как Урал отмечал Новый год во время войны

«Была гитара и ведро». Как Урал отмечал Новый год во время войны  Люди и уголь. Как добровольцы Урала восстанавливали Донбасс в годы ВОВ

Люди и уголь. Как добровольцы Урала восстанавливали Донбасс в годы ВОВ